29.06.2020

Neue Humustheorie als Leitfaden für innovatives Bodenmanagement?

Bodenmanagement im Allgemeinen ist in erster Linie Wurzelraum- und Bodenleben-Management.

Das Konzept von Nähr- und Dauerhumus wurde 2011 von einer neuen Humustheorie ersetzt. Aktuelle Literatur zum Thema Humus belegt, dass chemisch sehr unterschiedliche Substanzen ähnlich lang in den Böden verweilen. Die Abbauraten von chemisch „komplizierten“ Molekülen wie Lignin sind in Mineralböden vergleichbar mit chemisch „einfacheren“ Substanzen wie Zucker. Eine weitere Erkenntnis ist, dass man „Huminstoffe“, die angenommenen stabilen Makromoleküle am Ende der Abbaukette von Pflanzenresten, mit neuen Untersuchungsmethoden im Boden nicht nachweisen kann.

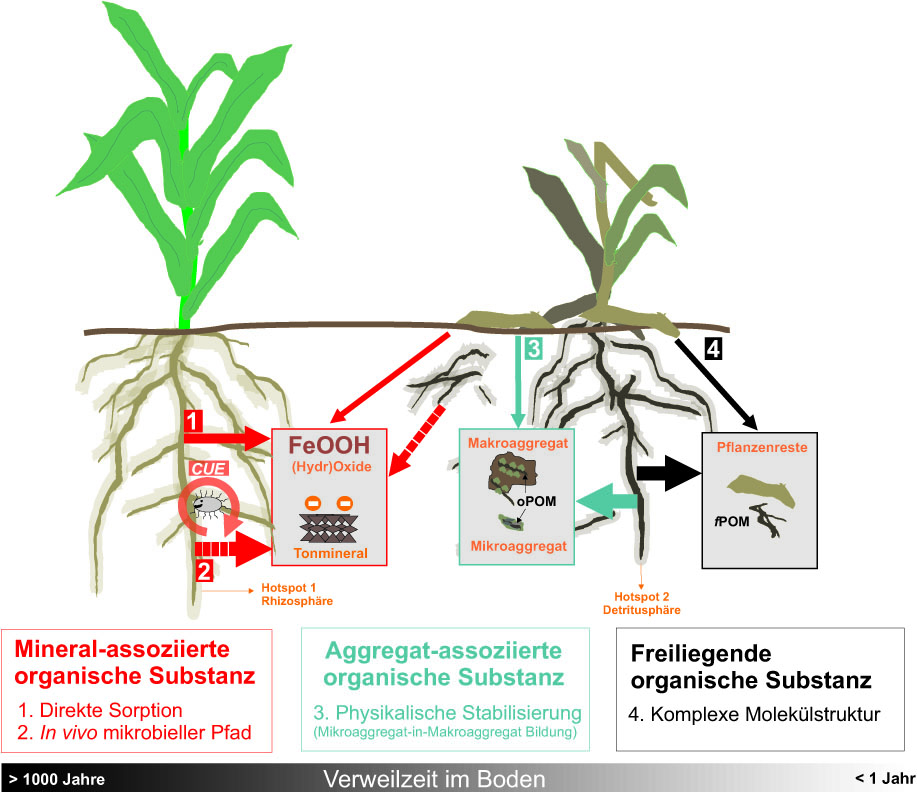

Aus diesen Erkenntnissen heraus wurde eine neue Sichtweise von Humusaufbau und -stabilisierung formuliert: Die Entstehung und Stabilität von Humus im Ökosystem Boden kommt aus dem Zusammenwirken von Pflanzeninputs und Eigenschaften des Mineralbodens. Wie das funktioniert, zeigt folgende Abbildung.

Die höchste Stabilität erreicht die organische Substanz im Boden, wenn es zu einer Anlagerung an die geladenen Oberflächen von Mineralteilchen wie Ton oder Eisenoxiden kommt. Stabilisierung passiert auch, wenn Pflanzenrückstände im Zuge des Abbaus in Bodenaggregate eingebaut werden. Dieses „partikuläre organische Material“ ist dann für Mikroorganismen wenig zugänglich und damit „physikalisch“ stabilisiert. Zuletzt bleiben freiliegende, teils abgebaute Pflanzenreste. Dieser „ungeschützte“ oder „freie“ Humus wird aber, auch wenn er aus biochemisch komplexen Molekülen besteht, vergleichsweise rasch umgesetzt. In diesem Modell der Humusbildung spielen Bodenmikroorganismen und Wurzeln eine herausragende Rolle.

1. Humus und Rhizosphäre:

Es gibt zwei Wege, auf denen sich im gut durchwurzelten Boden stabiler (mineralassoziierter) Humus bildet: Der erste Weg führt über die direkte Bindung organischer Wurzelausscheidungen an Mineraloberflächen. Viele dieser Ausscheidungen (z.B. organische Säuren) sind geladene organische Teilchen und lagern sich daher gut an die Ladungen von Mineraloberflächen im Boden an. Vor allem etwas weiter entfernt von den Orten mit der höchsten Dichte an Bodenmikroorganismen – der unmittelbaren Wurzelumgebung oder direkt an den absterbenden Pflanzenresten – spielt dieser Pfad eine bedeutende Rolle.Der wichtigste Pfad läuft aber über Mikroorganismen. Die meisten an geladenen Mineraloberflächen stabilisierten organischen Moleküle (der „Ton-Humus-Komplex“) sind mikrobiellen Ursprungs. Sie kommen aus mikrobiellen Ausscheidungen und toten Mikroorganismen.Der wichtigste Futtertrog für Mikroorganismen im Boden ist die Rhizosphäre, wo laufend Wurzelausscheidungen (Zucker, Aminosäuren, organische Säuren) in den Boden fließen und das Bodenleben ernähren, solange Pflanzen den Boden bewachsen.

Das Bodenleben ist sogar aktiv daran beteiligt, den Fluss von organischen Ausscheidungen in den Boden anzuregen, gewissermaßen die Pflanzen zu „melken“. Das regt die Photosynthesean und hilft den Pflanzen, ihre Fähigkeit zu verbessern, den Boden aufzuschließen und Ressourcen verfügbar zu machen.Dichte Wurzelsysteme und ein möglichst lang andauernder grüner, Photosynthese betreibender Pflanzenbewuchs sind also für den stabilen Humusaufbau unbedingt erforderlich.Ganz im Gegensatz zur früheren Annahme, dass ein aktives Bodenleben gleichbedeutend ist mit Verlust von organischem Material über CO₂-Veratmung, ist dieses vielmehr für den Aufbau von stabilem Humus entscheidend. Wichtig dabei ist, wieviel der Pflanzenrückstände und -ausscheidungen die Mikroorganismen in ihr Wachstum investieren (Baustoffwechsel) und wieviel sie veratmen (Energiestoffwechsel).Ganz im Gegensatz zur früheren Annahme, dass ein aktives Bodenleben gleichbedeutend ist mit Verlust von organischem Material über CO₂-Veratmung, ist dieses vielmehr für den Aufbau von stabilem Humus entscheidend. Wichtig dabei ist, wieviel der Pflanzenrückstände und -ausscheidungen die Mikroorganismen in ihr Wachstum investieren (Baustoffwechsel) und wieviel sie veratmen (Energiestoffwechsel). Mehr Baustoffwechsel bedeutet mehr Potenzial, dass organisches Material über Mikroorganismen zu stabilen Ton-Humus-Komplexen wird.

Dieser Zusammenhang zwischen Baustoffwechsel und Energiestoffwechsel wird als mikrobielle Kohlenstoffnutzungseffizienz bezeichnet. Eine hohe Kohlenstoffnutzungseffizienz ist dann gegeben, wenn der Baustoffwechsel überwiegt, da die Mikroorganismen mit Pflanzenmaterial gefüttert werden, das sie optimal verstoffwechseln können. Das ist z.B. dann der Fall, wenn das Kohlenstoff zu Stickstoff (C/N)-Verhältnis der Pflanzenreste möglichst dem der Mikroorganismen entspricht (ca. 7:1). Bei frischen Pflanzenrückständen mit einem C/N von etwa 10- 20:1 (z.B. Zwischenfrüchte) werden etwa 60-70 % des Kohlenstoffs in die Biomasse eingebaut und der Rest veratmet, bei stark verholztem Material mit einem C/N von ca. 100:1 werden 60-70 % des Kohlenstoffs als CO₂ veratmet. Auch hier wieder eine neue Sicht: Pflanzenmaterial mit engem C/N-Verhältnis führt eher zu stabilem Humus – über die Förderung der Mikroorganismen – als schwer abbaubares Pflanzenmaterial mit weitem C/N, das nur unter großem Energieaufwand (Energiestoffwechsel) vom Bodenleben genutzt werden kann. Unter den Bodenmikroorganismen gelten Bodenpilze als etwas effizienter in ihrer Kohlenstoffnutzung als Bakterien. Ackerböden sind jedoch, vor allem bei intensiver Bearbeitung, zumeist von Bakterien dominiert.

2. Humus und (Wurzel)aggregate:

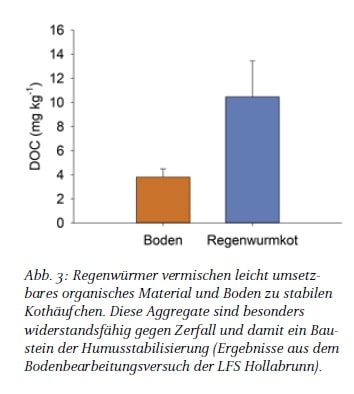

Wurzeln stellen den Kern von Bodenaggregaten dar. Während sie wachsen, lagern sich an die oft schleimig-klebrigen Wurzeloberflächen mineralische Bodenteilchenan (Abbildung 2). Stirbt die Wurzel ab, ist sie oft schon dicht umschlossen von Bodenpartikeln und der weitere Abbau verlangsamt sich. Innerhalb dieser Makroaggregate bilden sich die Kerne stabiler Mikroaggregate, die das eingeschlossene organische Material (oPOM in Abbildung 1), dann weiter stabilisieren. Also auch für den zweiten, physikalischen, Weg des Humusaufbaus sind Wurzel und Bodenleben entscheidend – und bauen dabei gleichzeitig eine stabile Bodenstruktur für einen ausgeglichenen Luft- und Wasserhaushalt auf. Ebenfalls ein Katalysator für die Humusstabilisierung in Bodenaggregaten sind Regenwürmer. Auch in ihren Kothäufchen wird viel an sonst leicht abbaubaren organischen Stoffen stabilisiert

(Abbildung 3).

3. Freiliegender Kohlenstoff:

Dies ist jener Humus-Pool, wo die biochemische Zusammensetzung der Stoffe wichtig ist. Freiliegender Kohlenstoff (fPOM in Abbildung 1) stellt den am wenigsten stabilen Pool dar. Seine Größe ist aber nicht von Wechselwirkungen der organischen Pflanzenreste mit Mineralbodeneigenschaften (z.B. Tongehalt) abhängig und wird damit auch nicht von diesen begrenzt. Ob die freiliegenden organischen Stoffe von Mikroorganismen verwertet werden, hängt unter anderem vom sonstigen Nährstoffangebot ab. Wird das Bodenleben z.B. mit Ausscheidungen lebender Pflanzen wie Zwischenfrüchten, die seinen Wachstums-Bedürfnissen (C/N, Energiegehalt) angepasst sind, ausreichend gefüttert, dann ist es nicht auf Energiegewinnung aus den schwer umsetzbaren organischen Pflanzenresten angewiesen und diese können sich so im Boden vermehrt als freiliegender Kohlenstoff anreichern.

Es verwundert insgesamt also nicht, wenn Untersuchungen zu dem Schluss kommen, dass Wurzelreste mit 46 % des Inputs zur Humusreproduktion beitragen, Sprossrückstände aber nur mit 8 %.

Gernot BODNER

Institut für Pflanzenbau

BOKU Wien

Katharina KEIBLINGER

Institut für Bodenforschung

BOKU Wien

Das könnte Sie auch interessieren

Niederösterreich

31.07.2023

19.00 Uhr

Herbstanbau Zistersdorf 2024

Zum Wirt'n am Steinberg, Am Steinberg 1, 2225 Zistersdorf

News

Leistungsstarke Premiumweizensorten

AURELIUS, ARAMEUS, ARTIMUS - ein starkes Trio für Trockengebiete.

Mehr erfahren

News

Soja als Zweitfrucht

Der Klimawandel macht es möglich guten Wein in unüblichen Regionen zu produzieren oder Soja als Zweitfrucht…

Mehr erfahren

News

Welchen Einfluss haben Zwischenfruchtmischungen auf die Nährstoffversorgung?

Die positiven Effekte von Zwischenfrüchten sind bekannt. Eine Bachelorarbeit untersucht die phosphormobilisierende Wirkung von Zwischenfruchtmischungen.

Mehr erfahren

News

Lebensmittelsicherheit vom Acker bis zum Teller: Der Kampf gegen den giftigen Stechapfel

Lebensmittelsicherheit beginnt auf dem Feld: Präventive Maßnahmen gegen den giftigen Stechapfel gewährleisten hochwertige, sichere Lebensmittel für…

Mehr erfahren

News

Pflanzenzüchtung ist aktiver und täglicher Umweltschutz

Saatgut Austria zum Umwelttag: Resistenzen und Sorteneigenschaften minimieren Produktionsmitteleinsatz

Mehr erfahren

News

Züchtung ist Grundlage für gesunde Pflanzen und nachhaltige Produktion

Saatgut Austria zum Tag der Pflanzengesundheit: Verwendung von Z-Saatgut gewährleistet gesunde Kulturen, die widerstandsfähig gegenüber Schadfaktoren…

Mehr erfahren

News

Kühl, regnerisch und in manchen Regionen Schneefall

Aktuelle Bestandesführung bei Weizen wie AURELIUS, ARTIMUS, ARAMEUS, TIBERIUS, SU HABANERO, CHEVIGNON.

Mehr erfahren